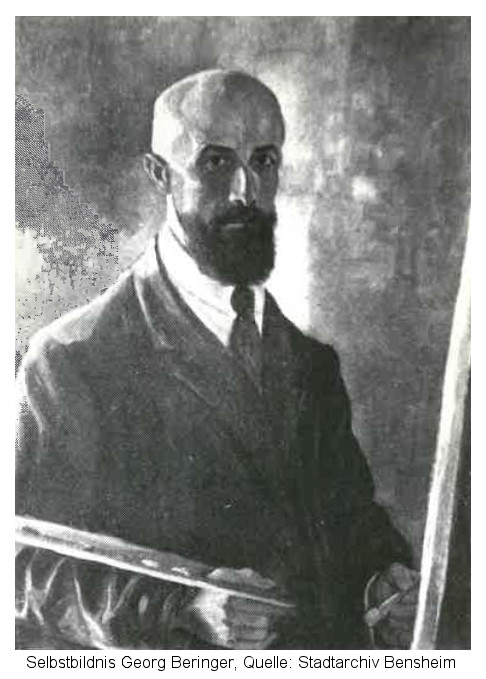

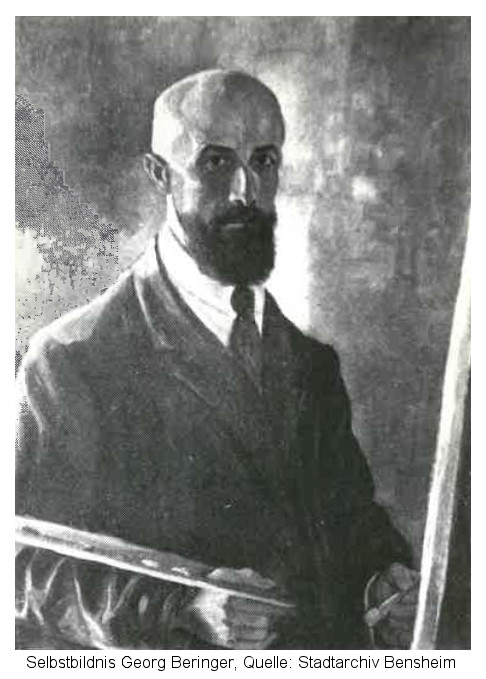

Georg Beringer (1879 - 1944) - Lehrer und Maler

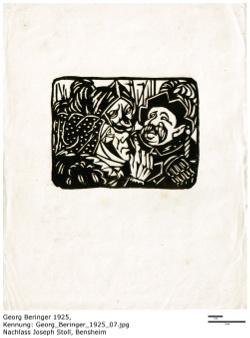

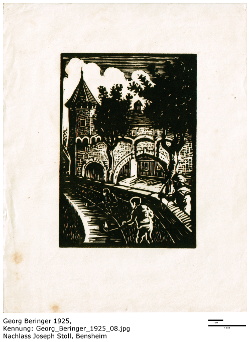

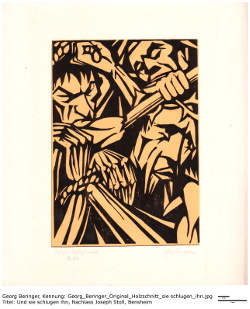

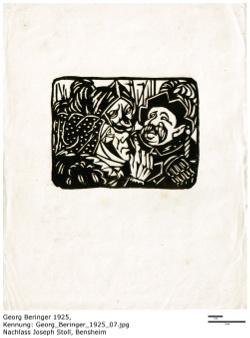

Aus vielerlei Gründen mag eine nähere Betrachtung Georg Beringers sinnvoll erscheinen, in Bezug auf Joseph Stoll ist allein schon die Tatsache interessant, dass der gelernte Grafiker Joseph Stoll in mindestens vier seiner Werke die grafischen Elemente nicht selber gestaltet, sondern dies von Georg Beringer, seinem Berufskollegen und Trauzeugen, erledigen ließ. Hierbei kann man schon fast von einem typischen Beringer-Stil reden, denn die dargestellten Szenen, die die zumeist in Mundart verfassten Werke schmücken, wirken rauh und brutal, zeigen aber alltägliche, heimelige Szenen.

Aus vielerlei Gründen mag eine nähere Betrachtung Georg Beringers sinnvoll erscheinen, in Bezug auf Joseph Stoll ist allein schon die Tatsache interessant, dass der gelernte Grafiker Joseph Stoll in mindestens vier seiner Werke die grafischen Elemente nicht selber gestaltet, sondern dies von Georg Beringer, seinem Berufskollegen und Trauzeugen, erledigen ließ. Hierbei kann man schon fast von einem typischen Beringer-Stil reden, denn die dargestellten Szenen, die die zumeist in Mundart verfassten Werke schmücken, wirken rauh und brutal, zeigen aber alltägliche, heimelige Szenen.

Georg Beringer wurde im selben Jahr geboren wie Joseph Stoll, nämlich am 31. August 1879 zu Worms. Er lebte in seiner Jugendzeit in Griesheim und wirkte seit 1903 in Bensheim als Lehrer an der Taubstummenanstalt, also somit unmittelbar neben dem Wohnhaus von Joseph Stoll. Beruflich abgesichert, fokussierte er sich ganz auf sein eigentliches Talent und begann sich seinen eigenwilligen, keiner Schule folgenden Kunststil autodidaktisch zu erarbeiten. Eduard Haßloch, der ebenfalls in das engere Feld der Personen um Joseph Stoll zu zählen ist, widmet Beringer einen Aufsatz im Bergsträßer Anzeigeblatt (8. September 1925) anlässlich der in Worms stattfindenden Ausstellung "Entwürfe zur Ausmalung des Wormser Doms", in dem er auch Beringers künstlerischen Werdegang bis 1925 kurz umreißt.

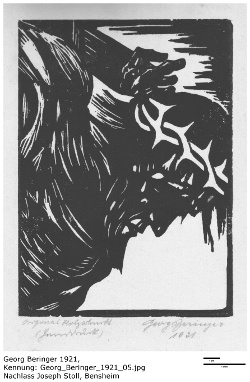

Am Anfang standen Bleistift- und Kohlezeichnungen, in den Jahren 1906 bis 1908 lag der Schwerpunkt auf Ölgemälden, die meist Modelle darstellten, wobei diese Phase sehr stark vom Impressionismus geprägt war. Aber auch hier sah sich Beringer noch nicht am Ziel seines künstlerischen Interesses und er widmet sich der Pastellmalerei. Gereift und von den Einflüssen des Krieges gezeichnet, sind seine Bilder von da an vom Expressionismus geprägt und er entwickelt zusehends seinen eigenen, gefestigten Stil. Er widmete sich dem Holzschnitt, auch hier bringt er sich die Techniken selber bei, und versah so Szenen aus der Literatur mit Bildern. Er schaffte Kunstwerke, die ihn über die Grenzen Bensheims bekannt machten. Hier sind "Der rote Reiter", "Die blaue Madonna" und "Der heilige Franziskus" zu nennen, die in der Mannheimer Kunsthalle im Jahre 1921 präsentiert wurden (siehe auch Bergsträßer Anzeigeblatt 21.09.1921).

Es folgten weitere Kunstwerke und Haßloch kommt in seinem oben zitierten Aufsatz nochmals auf die Bedeutung Beringers Werke in Bezug auf die Ausgestaltung des Wormser Doms zu sprechen.

In Lorsch wird Beringer bekannt durch die Ausgestaltung des Nibelungensaales in den 30er Jahren. Als Wormser war er mit der Nibelungensage vertraut und ließ in seinen Gemäldezyklus stadtbekannte Köpfe einfließen. Während des Dritten Reiches kam es allerdings zu Unstimmigkeiten mit Parteifunktionären bezüglich der Darstellung und es musste ein zweiter Entwurf geschaffen werden, der von Beringer bis auf eine Wand auch umgesetzt werden konnte.

Nach der Machtübernahme durch die Nazis wurde Beringer - sein ehemaliger Kollege am Lehrerseminar Friedrich Ringshausen war zu diesem Zeitpunkt hessischer Kultusminister - als Direktor an die Taubstummenanstalt nach Friedberg versetzt, da die beiden einzigen existierenden Taubstummenanstalten, Bensheim und Friedberg, zuvor zusammengelegt worden waren. 1938 ließ sich Beringer aufgrund eines fortschreitenden Magenleidens in den Ruhestand versetzen.

Beringer verstarb am 20. Oktober 1944 in Friedberg.

Artikel & Dokumente

| Dokument |

Zeitungsartikel Bergsträßer Anzeigeblatt 21. September 1921 |

|

Artikel im Bergsträßer Anzeigeblatt anlässlich einer Kunstausstellung von Georg Beringer in der Mannheimer Kunsthalle (21.09.1921)

|

Georg Beringer. Zur Eröffnung der neuen Ausstellung in der Kunsthalle. - Zeitungsartikel von Alfred Maderno aus dem Bergsträßer Anzeigeblatt vom 21. September 1921.

Georg Beringer. Zur Eröffnung der neuen Ausstellung in der Kunsthalle.

In sich verschlossen wie der Künstler mit seinem Schaffen blieb auch der bisher kleine Kreis von Kennern und bewundernden Freunden seiner Werke. Aus Bensheim an der Bergstraße, aus einem Hause, zu dessen Fenstern Bergstille hereinlächelt und der Reichtum endloser Obstgärten hereinwinkt, kommt eine Kunst, die wir nicht neu nennen wollen, weil in der Kunst das Beste irgendeinmal schon dagewesen ist, die aber rein, groß und überzeugend wirkt. Nicht wie wir das Schaffen eines Künstlers einordnen und auswiegen, sondern wie wir selbst durch dieses Schöpfertum geistig und seelisch höhersteigen, darin liegt für uns der Wert des einzelnen Kunstwerkes wie einer ganzen Richtung.

Einer Richtung wollen wir Georg Beringer nicht angliedern. Weniger aus dem Grunde, weil der Künstler nicht durch andere, sondern aus sich selbst, aus dem ihm innewohnenden Drang geworden und gewachsen ist, sondern weil seine Schöpfungen die Zeichen ihres Ausreifens vom Gedanken zur bildmäßigen Gestaltung an sich tragen. Gedankenkunst und Gedankenkunst für ein und dasselbe zu nehmen, wäre jedoch weit gefehlt. Gedankenkunst kann so herb, so kühl, so abweisend sein, daß die Schönheit der Form, die wir im Beispiel als vorhanden annehmen wollen, den Eindruck erweckt, als könne sie vor unseren Augen wie Lack abplittern und die nüchternere Struktur enthüllen. Dann aber kann sie auch wieder so erschlossen sein wie einer Tulpenblume märchenhafter Kelch, erschlossen wie das seelenvolle Auge eines Menschen, dessen Wesen Herzensgüte und den Glauben an das hohe Reine ausstrahlt.

Von dieser Art ist die Kunst Georg Beringers. Immer bewahrt sie sich diesen hohen Grad selig erschauernden Erlebens mögen die Stoffe dem Künstler aus dem arbeitsharten Alltag oder aus dem Bereiche mystischen Gnadentums zugeflossen sein. Darauf müssten wir bedacht sein, wenn wir dem Verhältnis des Künstlers zur Farbe näherkommen wollten. Die Farbe ist für Beringer – und mit anderen großen Könnern hat er diese Notwendigkeit gemein, die ihn selbst in die Reihe der Großen stellt – nicht Flächenbelebung, nicht Lockmittel, geschweige denn Dekoration, sondern der sichtbare Ausdruck seines Gedankens und dessen Intensität. Darum ist Beringer kein Abzeichner der Natur, sondern ihr Deuter, der tiefer weist als der Schmelz, den unsere Blicke streifen.

Die Beringer-Ausstellung, die morgen in der Mannheimer Kunsthalle eröffnet wird und die in den Räumen des graphischen Kabinetts und den Schaukästen des Lesesaales untergebracht ist, gibt ein vollständiges Bild vom Gesamtschaffen des Künstlers aus jüngster Zeit. Beschreibung wäre Katalogisierung. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass in der Ausstellung auch Blätter inbegriffen sind, deren Inhalt oben auch nicht einmal angedeutet wurde. Es wird für den Besucher ganz davon abhängen, mit welchem Raume er die Ausstellung betritt, ob er Beringer zuerst als Künstler, der religiösen Empfindung oder aber – als genialen Graphiker kennen lernt, dem ein bezaubernder Humor eigen ist. Nun weiß aber jeder, dass es mit dem wirklichen Humor seine besondere Bewandtnis hat. Er stempelt beispielsweise Wilhelm Busch zum Philosophen und er reiht Georg Beringer unter die Dichter ein. Kongenialität verbindet ihn mit Cervantes, zu dessen „Don Quixote“ eine Reihe von zart kolorierten Illustrationen von ihm stammen. Die Grazie und Leichtigkeit des Striches hebt diese Zeichnungen hoch über den Ausdruck, wenn auch künstlerischer Spielerei hinaus.

Ernste, bedeutende Fähigkeiten des Künstlers sind z. T. noch in Entwürfen gebunden. Die Glasmalerei hat von ihm vielleicht noch neue Wege, zum mindesten aber starke Anregungen zu erwarten, trotz ihrem Miniaturformat lassen die Entwürfe zu Fresken in Farbe und Inhalt die ausgezeichneten Gaben Beringers auf den ersten Blick erkennen. Sie sind mit solcher Sorgfalt ausgeführt, dass die Vewertungsmöglichkeit des Originals ernstlich in Erwägung zu ziehen sein dürfte, denn sein künstlerischer Wert ist über jeden Zweifel erhaben.

Georg Beringer tritt mit seiner Mannheimer Ausstellung zum erstenmal in die Öffentlichkeit. Möge der Tag der Eröffnung im Leben des Künstlers ein frohes Mal bedeuten. In die Geschichte unserer Kunsthalle wird er als Verdienst eingezeichnet.

Alfred Maderno.

| Dokument |

Zeitungsartikel Bergsträßer Anzeigeblatt 8. September 1925 |

|

Artikel im Bergsträßer Anzeigeblatt anlässlich der Gestaltung des Wormser Doms (08.09.1925)

|

Georg Beringer – der schaffende Künstler - Zeitungsartikel von Eduard Haßloch aus dem Bergsträßer Anzeigeblatt vom 8. September 1925

Georg Beringer – der schaffende Künstler

Im Hinblick auf die Georg-Beringer-Ausstellung, Entwürfe zur Ausmalung des Wormser Domes, Gemälde und Graphik in der städtischen Gemäldegalerie zu Worms vom 23. August bis 30. September 1925:

Für jeden Künstler ist es eine Notwendigkeit, sein Können an die Öffentlichkeit zu bringen. Denn ohne äußere Anerkennung kann sich ein Künstlerleben nie in seiner ganzen Vollkommenheit entfalten. Schon allein aus diesem Gesichtspunkt aus ist diese Ausstellung in Worms für Beringer ein Erfolg. Sie gibt dem ringenden Künstler die Gelegenheit, seine Schaffen und hier insbesondere seine Entwürfe zur Ausmalung der Gewölbe des Wormser Domes an der zuständigsten Stelle, d. h. in Worms selbst, öffentlich zur Diskussion zu stellen.

Dies ist für den Künstler, der geborener Wormser ist, ein Gewinn und für das Verständnis seiner Vaterstadt und ein ehrendes Zeugnis. Mit der Veranstaltung dieser Ausstellung in den Räumen der städtischen Gemäldegalerie Worms hat der Museumsdirektor Dr. Grill bewiesen, dass er in inniger Fühlung mit der zeitgenössischen Kunst steht und die vornehmste Aufgabe seines Amtes, noch um Geltung ringenden Talenten ein helfender Förderer zu sein, richtig erfasst hat.

Georg Beringer wurde am 31. August 1879 zu Worms geboren. Den größten Teil seiner Jugend verlebte er in ländlicher Umgebung, in engstem Anschluss an die Natur in Griesheim in Rheinhessen. Seit 1903 wirkt er als Lehrer an der Taubstummenanstalt in Bensheim.

Beringer ist das Musterbeispiel des strebsamen Autodidakten. Den größten Teil des Tages verlangt sein Beruf als Taubstummenlehrer, dem er mit großer Liebe anhängt. Für den Menschen Beringer ist es bezeichnend, dass ihm seine Berufsarbeit nicht drückende Fessel bedeutet, die er nur des Geldverdienens halber unwillig trägt, sondern ernste erfüllende Tätigkeit.

Es ist erstaunlich, dass hierunter seine eigentliche Liebe, seine Kunst, nicht gelitten hat und verkümmert wurde. Beringer verfügt über eine ganz erstaunliche Kraft. Seine Mußestunden sind vollkommen mit seiner künstlerischen Betätigung ausgefüllt. Sein überschäumender Tätigkeitstrang kennt hierbei fast keine Grenzen körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit. Wer den schweren dornenvollen Weg kennt, den Beringer als Künstler schreiten musste wird immer wieder seine geradezu erstaunliche Energie bewundern.

Es war nicht immer nur ein stetiges Schreiten aufs Ziel zu. Rückschläge und Enttäuschungen blieben auch ihm nicht erspart. Aber unentwegt blieb er am Werk. In zäher, an Eigenwille grenzender Kraft, rang er sich vorwärts. Niemand stand ihm als Lehrmeister helfend zur Seite. Er hatte nur sich selber und sein Talent, dessen großzügige Anlage im Anfang ein Außenstehender gar nicht hätte erkennen können.

Es gibt soviele Menschen mit zeichnerischer Begabung, ohne dass ein Künstler aus ihnen herauswächst. Auch bei Beringer schien es anfänglich, als ob er nur in die Reihen der Vielzuvielen gehöre. Wohl frappierte hier und da eine gewisse Kühnheit, aber seinen Entwicklungsgang hätte wohl Niemand auch nur im entferntesten geahnt.

Es fehlte ihm auch nicht an begleitenden Unkenrufen. Aber unbeirrt schritt der Künstler seinen eigenen Weg. Beruflich war sein Leben geregelt, und so sah es seine Umwelt nicht, in welchen großen und steilen Kurven sich seine Entwicklung als Künstler bewegte. Hierin unterscheidet sich der Künstler von dem Normalmenschen, dass er größere Tiefen durchschreiten muss und steilere Höhen erklimmen, dass er viel heftigeren seelischen Schwankungen unterworfen ist. Nach außen hin drang davon wenig bei Beringer. Er ist ein Beherrscher der Form in seiner Kunst wie in seinem Leben. Hier ergeben sich Wechselbeziehungen zwischen Künstler und Mensch, die den Psychologen interessieren dürften.

Am Anfang sind es in der Hauptsache Bleistift- und Kohlezeichnungen figürlichen Charakters, in denen sich sein zeichnerischer Wille versucht. Keiner Schule oder Richtung angehörend, muss sich der werdende Künstler das Wesen einer jeglichen Technik selbst suchen. Hierbei kommt ihm seine rasche Auffassungsgabe und sein überaus blicksicheres Auge wirksam zu Hilfe. Er versteht meisterhaft zu sehen und das Geschaute zu erfassen. In diesen Jugendarbeiten schlummert bereits sein großes zeichnerisches Können. Kunstwerke sind es selbstverständlich noch nicht. Hartes, zerquältes steht neben Gutgelungenem. Tastversuche durch das Dunkel zum Licht.

Die Jahre 1906–1908 sind zum größten Teil mit rein malerischen Versuchen ausgefüllt. Unter dem Einfluss des Impressionismus malt er fleißig Ölstudien nach lebendem Modell. - (Aber hierbei ist es nicht so sehr das rein malerische, das ihn reizt, als vielmehr das Gedankliche oder vielmehr die geistige Durchdringung seines Modells. Er möchte seine Menschen nicht nur abschildern, sondern ihre tiefste Wesensart ausdrücken.) - Diese Art der Malerei, die man auch plain-air-Malerei nennen kann, befriedigt ihn weniger. Sie kommt seiner Freude an dem Schwingen der Linien zu wenig entgegen. Stets fesseln ihn Probleme, die im technischen und formalen liegen. So kommt er zum Pastell. Hierin hat er Studien geschaffen, die zart hingehaucht dem weichen Material weitgehend gerecht werden. Mittlerweile ist sein technisches Können gereift, seine Vorstudien sind soweit vollendet, dass sein künstlerischer Wille und die Kraft seiner überreichen Phantasie notwendigerweise zur Entladung drängen. Dann kommt der Krieg, der viele starke Erlebnisse in ihn hineinhämmerte. So sieht das Kriegsende Beringer als einen fertigen Künstler, den es gebieterisch zu den größten Aufgaben drängt. Auch die gesamte neuzeitliche Kunsteinstellung kommt seiner Wesensart entgegen. Der Expressionismus kämpft sich von alten, leergewordenen Formen los und sucht in aufschreiendem Ringen nach neuen Zielen. Ein lauter Schrei der Ekstase erfüllt die Kunst. Mit einem Male weiß Beringer, was ihn erfasst. Er ist Expressionist - aber Expressionist gebändigt durch die starke Gewalt seines formalen Talentes. Er hat den wildesten Expressionismus schon gleich bei Beginn seiner Arbeiten überwunden und geläutert. Er lernt nicht bei den jungen Expressionisten, sondern bei den Alten, bei Grünewald und den Künstlern des 11. und 12. Jahrhunderts. Es erscheint vielleicht gewagt, diese Maler mit dem modernem Wort Expressionist zu belegen. Aber hierbei ist das Wort aus der Zeit herauszunehmen und durchaus zeitlos nur in dem Kern seiner Wortbedeutung aufzufassen. Beringer schwelgt nun geradezu in Farben und Linien. Alles, was er anpackt übersetzt er ins Dekorative, mit dem Willen es ins Monumentale zu steigern. Seine Kunst löst sich vom Modell, um gedanklich ins rein geistige Gebiet zu pilgern. Er wandelt im besten Sinne auf der Grenze zwischen Malerei und Literatur. Tiefste seelische Geschehnisse sind es, die er vermittelst seiner Farben auszudrücken bestrebt ist. Die Holzschnitt-Passion macht den Anfang. Es ist erstaunlich, wie der Künstler in kurzer Zeit diese schwere Technik beherrscht und sich darin eine eigene Handschrift ausbildet. Der zarte lichtbeseelte Glanz der köstlich eingestellten Aquarell-Landschaftsstudien wurde gelegentlich einer früheren Besprechung in diesem Blatte eingehend gewürdigt, sodass heute nicht darauf einzugehen ist.

Beringer ist nun mitten drin in der Welt seiner Probleme, die in rascher Folge nach Lösungen drängen. Federspiele, Übungen in Form und Beleuchtung, dekorative Entwürfe wie der „rote Reiter“ sprudeln nur so aus ihm heraus. Und als höchste Quintessenz der letzten Jahre der hl. Franziskus und die blaue Madonna. Zum ersten Male horcht die Umwelt auf, Wichert veranstaltet eine Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle. Aber in rastlosem Schwung reißt das Talent den Künstler weiter. Für ihn gibt es jetzt kein Stillstehen mehr und kein Zaudern. Immer größere und gewaltigere Probleme drängen sich ihm auf. Es würde zu weit führen alle Einzelheiten zu erwähnen. Es sei nur erinnert an die Madonna im Licht, das Triptychon, in blau, rot und weiß, sowie an die Parsival und Don Quichote-Reihe. Sie alle zeugen den Versuch große Erlebnisse konform zu gestalten, d.h. geistig und formal übereinstimmend zu lösen. Es ist nur zu begreiflich, dass Manches davon nur ein grandioser Versuch bleiben musste.

Sein letztes großes Werk, um dessentwillen die Ausstellung in Worms in die Burchardfeier eingezogen wurde, sind die Studien zur Ausmalung der Gewölbe des Wormser Domes. Hierin offenbart sich malerisch wie gedanklich das höchste künstlerische Wollen. Sie muten an wie der Griff nach den ewigen Sternen. Mit bewundernswerter Kühnheit blickt Beringer seinem gewaltigen Problem ins Auge. Ob er es vollständig meistern kann, oder ob es ihn als einen vermessenen Titanen in die Tiefe schleudert, das kann erst die Ausführung an Ort und Stelle lehren. Ob es aber dazu kommt? Doch darüber hat Worms das letzte Wort. Es wäre verfrüht, heute darüber reden zu wollen. Beringer nennt seine Studien selbst bescheidene Versuche. Das Problem hat ihn gereizt daran seine Kräfte zu erproben. Wer den Dom kennt, wird zugeben müssen, dass man sich die weißgekalkten Gewölbe recht gut bemalt vorrstellen kann. In der Tat weisen die Seitenschiffe schüchterne Versuche hierzu auf. Selbstverständlich ist es daß hierbei mit rein realistischer Malweise nicht erreicht werden kann. Schon die große Entfernung des Beschauers zwingt zu einer rein dekorativen großzügigen Art der Malerei. Dies darf beim Beschauen der Entwürfe Beringers nicht vergessen werden, wenn man zu einer richtigen Einstellung gelangen will. Manches in seiner Linienführung mag auf den ersten Blick befremdend wirken, fällt aber nie aus der großzügigen Anlage heraus.

„Ich bin das Licht der Welt“, die Worte Jesu bilden das Motto, das der Künstler seinem Lösungsversuch vorgesetzt hat. Bei der Erklärung dieses Freskenreihe folgt man am besten den Einführungsworten des Kataloges von Dr. Erich Grill. Hier heißt es:

"Der Anfang ist in der Kuppel des Westchores gedacht, wo eine Darstellung der Geburt Christi „Das neue Licht“ versinnbildlichen soll. Im Anschluss daran werden die sieben Schöpfungstage, der Sündenfall und die Verheißung des Erlösers geschildert, als dessen Vorläufer weiter unten Moses, sechs Propheten und Johannes der Täufer und in den Eckzwickeln die vier Evangelisten erscheinen. Die hohen Gewölbekappen der Chorausläufe sollen überlebensgroße Bilder von Christus und vier Aposteln schmücken. Die Komposition setzt sich dann über die gesamte Decke des Mittelschiffes fort, um schließlich in der östlichen Vierungskuppel zu endigen. Zur Füllung der Kreuzgewölbe wird kreuzweise über den fünf Doppeljochen sind jeweils vier inhaltlich zusammengehörende Szenen vorgesehen, die das angeschlagene Thema weiterspinnen. Den einzelnen Bildergruppen liegt folgender Gedankengang zugrunde:

-

Gewölbe: Heilung des Blinden und Auferweckung des Jünglings zu Naim. (Die Wunder des Lichts.) - Steinigung des Stephanus und Kreuzigung Petri. (Widerstand gegen das neue Licht.)

-

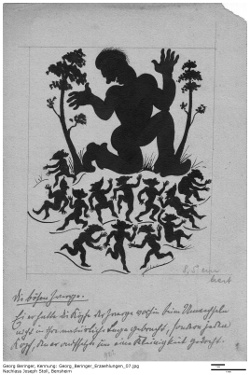

Gewölbe: Der Tanz um die Maschine, als Symbol der Restlosigkeit unserer Zeit (Abkehr der Menschheit vom Licht).

-

Gewölbe: Die vier Reiter der Apokalypse: Krieg, Hunger, Pest und Tod. (Das göttliche Strafgericht.)

-

u. 5. Gewölbe: Gethsemane, Gefangennahme, Christus vor dem hohen Rat und Geißelung – Kreuztragung, Kreuzigung, Kreuzabnahme und Grablegung. (Die Passion.)

Vierungskuppel oben: Christus und die Erlösten (Der Sieg des Lichtes), unten: Sechzehn christliche Heilige (Die Träger des Lichtes). -

Man sieht es ist eine ganz gewaltige Aufgabe, die Beringer sich gestellt hat. Er durfte dies wagen, weil es für ihn, wie wir bereits ausgeführt haben, Widerstände der Technik nicht gibt. Daß aber die enorme Vielseitigkeit des Künstlers eine Klippe in sich birgt, die ihn manchmal verhindert zu dem Kern der Wesen vorzudringen, das weiß er selbst. Und gerade dieser Klippe gilt sein Kampf, den er mit den gewaltigsten Mitteln an Wille und Kraft führt. Überall fühlt man die Begeisterung mit der um dieses gewaltige Motiv ringt.

Aus der Fülle der Studien seien genannt: St. Bernhard von Clairvaux, dessen flammender Glaube und tief religiöse Glut überzeugend und eindeutig ausgedrückt ist. Ferner die überlebensgroßen Bilder für die Westchorapfis: Christus in leuchtendem Weiß als Lichtbringer, Petrus in Blau der treue Fels der Kirche, Paulus in Rot der überzeugte Vorkämpfer des jungen Glaubens. Der "Blick in den Westchor" und der "Blick durch das Mittelschiff zum Hochaltar" geben über die Gesamtanordnung der ganzen Bilderfolge Aufschluss. Inniges Einfühlen in die Architektur des Domes ist der oberste Leitsatz Beringers. Es handelt sich bei seinem Versuch ja nicht darum einfach den Dom mit irgend welchen gutgemeinten Bildern auszumalen, die ein aufdringliches Eigenleben führen. Beringer will durch die farbige Bemalung die künstlerische Wirkung der Architektur steigern und die Raumwirkung der Gewölbe vertiefen. Indem er so versucht die Schönheit des Raumes voll auszuschöpfen und zu steigern, ist er Maler und Architekt in einer Person. Sein Pinsel will den höchsten Zwecken dienstbar werden. Es ist leider eine Tatsache, dass unsere kirchliche Kunst sehr danieder liegt. Und daher ist es entschieden ein Verdienst des Künstlers auf diese in modernem Sinne befruchtend eingewirkt zu haben.

Betrachtet man auf der Wormser Ausstellung das Lebenswerk Beringers, so wird man immer wieder gefesselt durch die Vielseitigkeit seiner Gestaltungskraft und die Fülle seiner Gesichte. Der Katalog weist 142 verschiedene Nummern auf. Das bedeutet schon rein äußerlich betrachtet eine gewaltige Arbeitsleistung körperlicher und geistiger Art. Beringer ist ein Gestalter von großem Ausmaß, dessen Weg sich immer noch aufwärts bewegt. Daß der Künstler bei uns in Bensheim seinen Weg gefunden hat, ist doch gewiss kein schlechtes Zeichen für das geistige Leben unserer Stadt. Beringer ist durch sein über zwei Jahrzehnte langes Wirken in Bensheim einer der Unseren geworden, was wir aus dem Konto Lokalpatriotismus freudigst verbuchen wollen.

Ed. Haßloch

- Artikel im Bergsträßer Anzeiger anlässlich einer Beringer Ausstellung im Museum der Stadt Bensheim (11.03.1995)

- Nennung Georg Beringers im Rahmen der Restaurierung des Nibelungensaales (13.08.2015 echo-online.de)

| Dokument |

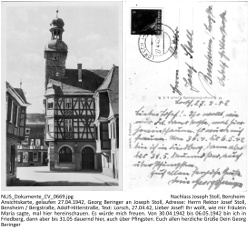

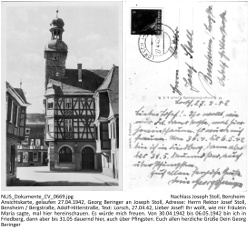

Ansichtskarte Georg Beringers an Joseph Stoll |

|

Ansichtskarte, gelaufen 27.04.1942, Motiv: Rathaus Lorsch, Verlag: M. Riesinger, Buchhandlung, Lorsch a.d.B; Georg Beringer an Joseph Stoll, Adresse: Herrn Rektor Josef Stoll, Bensheim / Bergstraße, Adolf-Hitlerstraße, Text: Lorsch, 27.04.42, Lieber Josef! Ihr wollt, wie mir Fräulein Maria sagte, mal hier hereinschauen. Es würde mich freuen. Von 30.04.1942 bis 06.05.1942 bin ich in Friedberg, dann aber bis 31.05 dauernd hier, auch über Pfingsten. Euch allen herzliche Grüße Dein Georg Beringer. |

Bilder Georg Beringers

Illustrationen von Joseph Stolls Werken

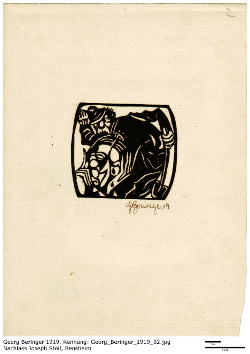

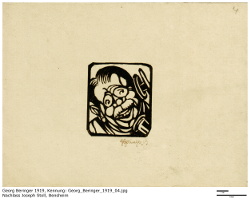

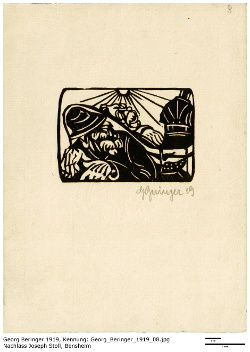

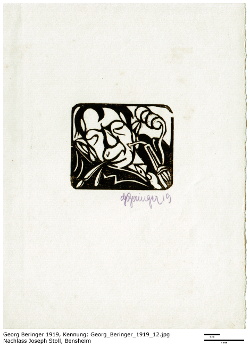

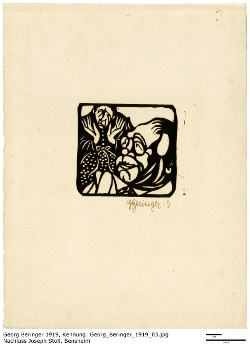

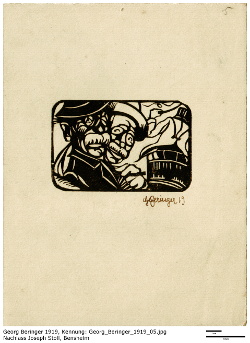

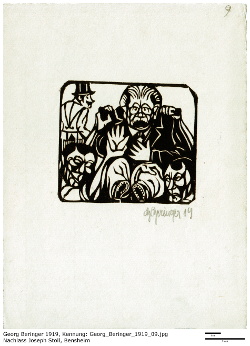

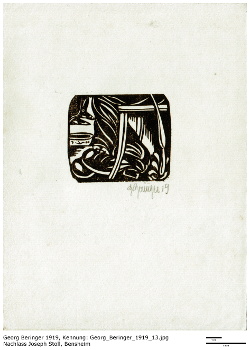

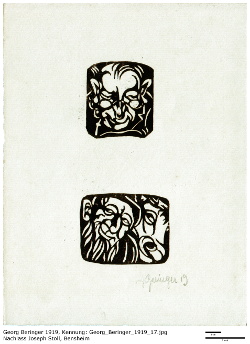

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

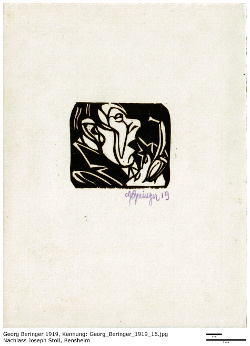

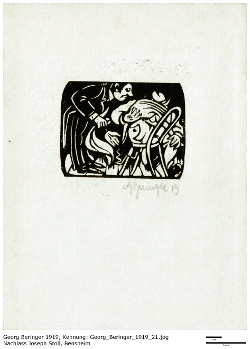

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 13, "De geuhzt Dokter".

|

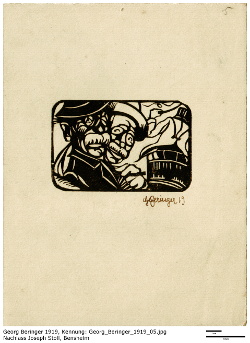

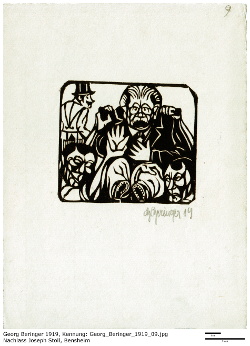

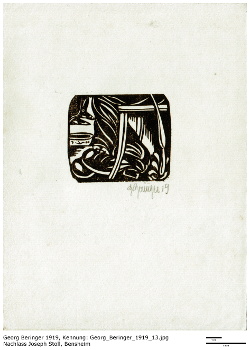

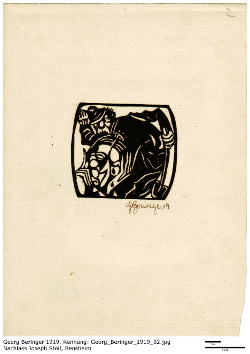

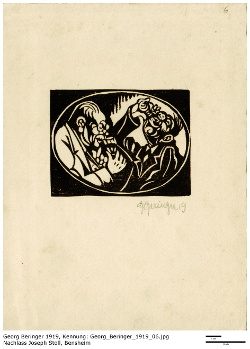

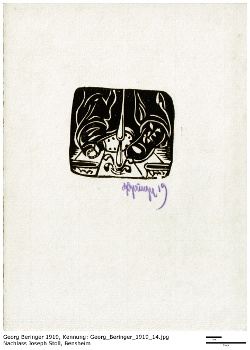

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

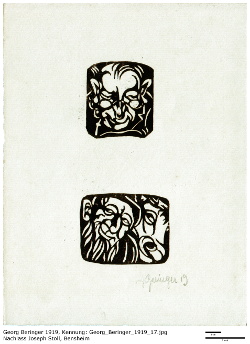

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 14, "De geuhzt Dokter".

|

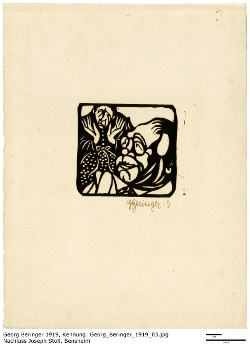

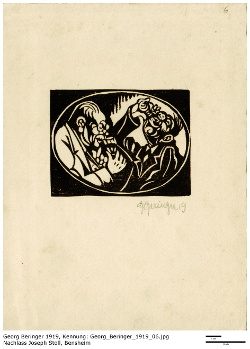

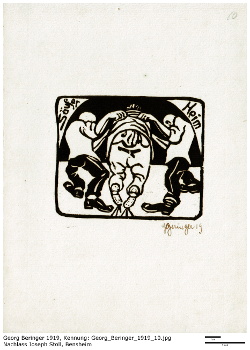

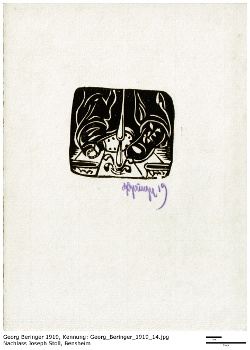

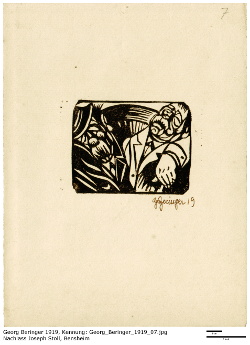

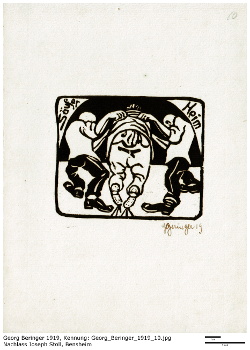

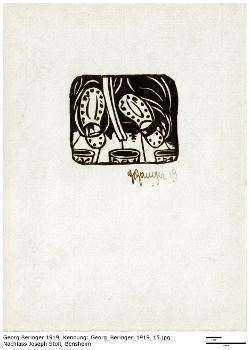

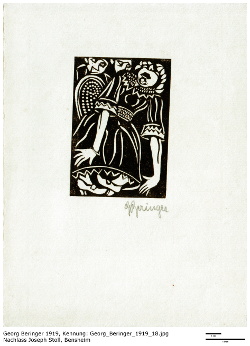

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 15, "De geuhzt Dokter".

|

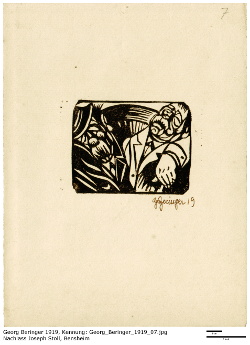

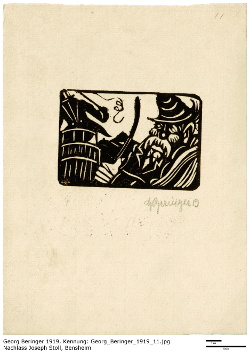

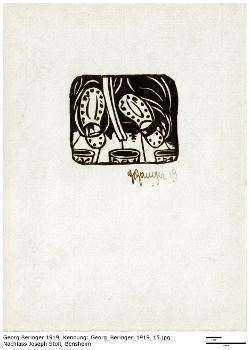

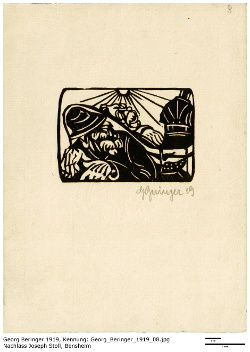

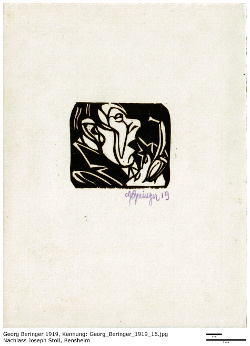

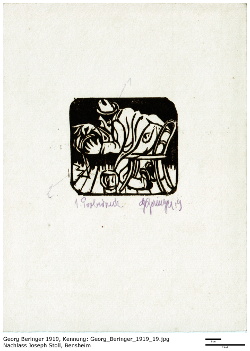

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

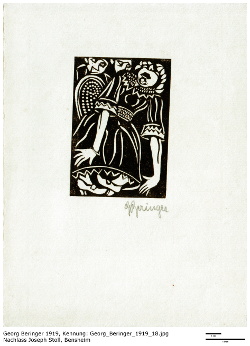

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 18, "De geuhzt Dokter".

|

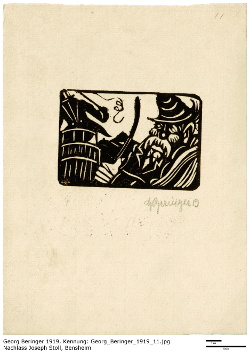

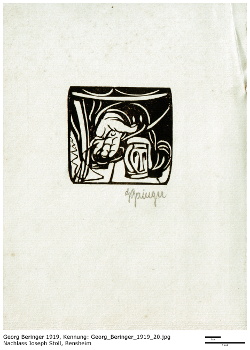

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

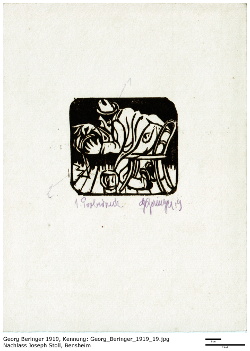

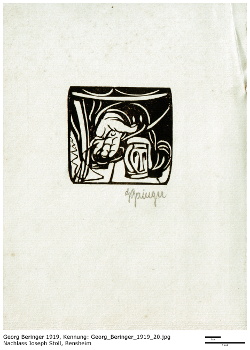

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 20, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

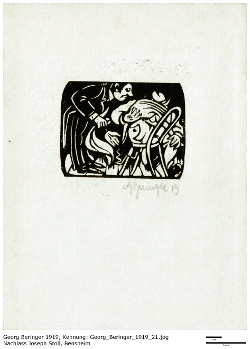

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 21, "De geuhzt Dokter".

|

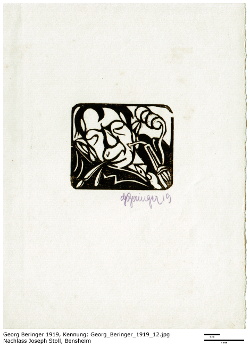

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 22, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 23, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 25, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 26, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De geuhzt Dokter" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 27, "De geuhzt Dokter".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schpeikaschde" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 28, "De Schpeikaschde".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schpeikaschde" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 29, "De Schpeikaschde".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schpeikaschde" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 29, "De Schpeikaschde".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schpeikaschde" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 30, "De Schpeikaschde".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schpeikaschde" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 30, "De Schpeikaschde".

|

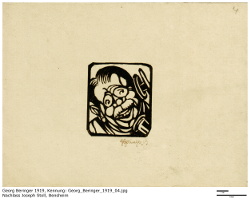

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De Schboarkasserechner" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 11 und 12, "De Schboarkasserechner".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De gehäikelt Unnerrock" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 8, "De gehäikelt Unnerrock".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De gehäikelt Unnerrock" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 7, "De gehäikelt Unnerrock".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De gehäikelt Unnerrock" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 6, "De gehäikelt Unnerrock".

|

| 1919 |

Bergsträßer Bilderbogen - "De gehäikelt Unnerrock" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Bergsträßer Bilderbogen", Seite 5, "De gehäikelt Unnerrock".

|

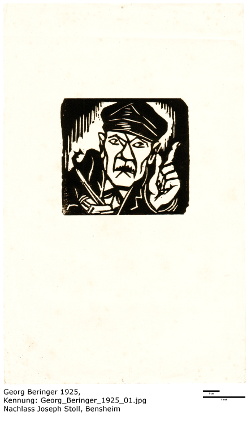

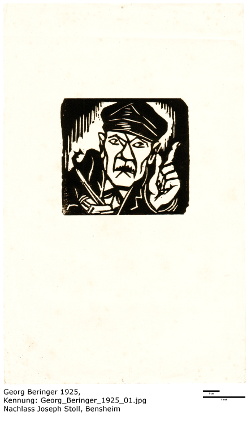

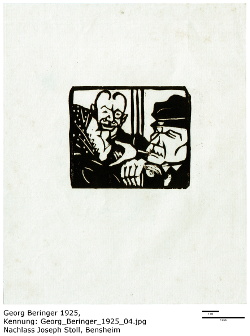

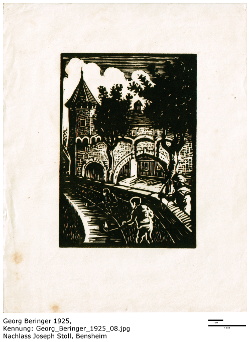

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Bensemer Diogenes" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 24, "Bensemer Diogenes".

|

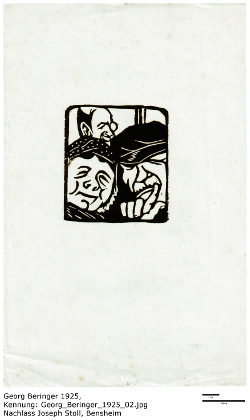

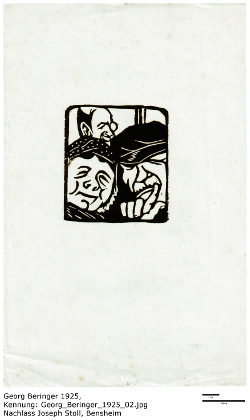

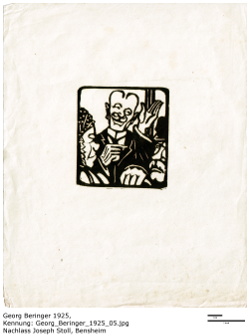

| 1925 |

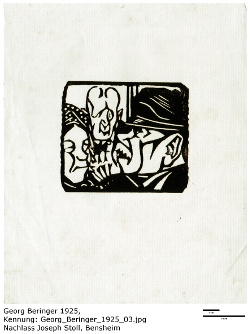

Zum Griwwele un Schiewele - "Richdig Deitsch" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 55, "Richdig Deitsch".

|

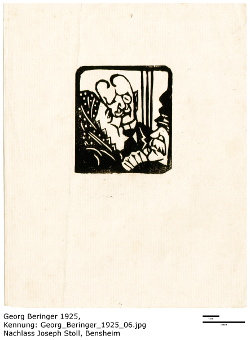

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Richdig Deitsch" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", nicht im Werk verwendet, "Richdig Deitsch".

|

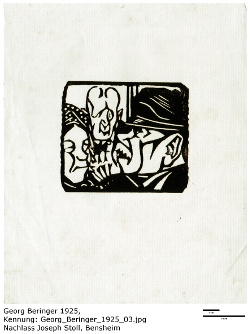

| 1925 |

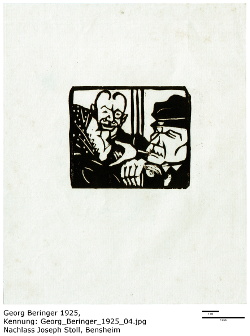

Zum Griwwele un Schiewele - "Richdig Deitsch" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 56, "Richdig Deitsch".

|

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Richdig Deitsch" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", nicht im Werk verwendet, "Richdig Deitsch".

|

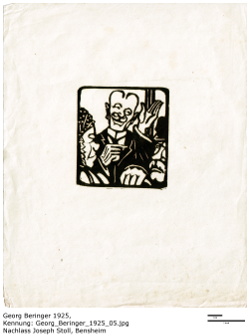

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Richdig Deitsch" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 57, "Richdig Deitsch".

|

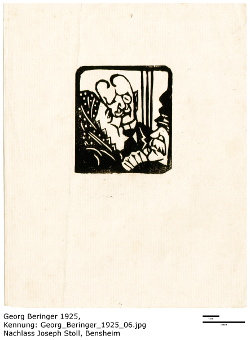

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Die Fraa vun Bensem" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 30, "Die Fraa vun Bensem".

|

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Die Fraa vun Bensem" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 13, "Jugenderinnerunge vun eme oalde Bensemer".

|

| 1925 |

Zum Griwwele un Schiewele - "Jugenderinnerunge vun eme oalde Bensemer" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Zum Griwwele un Schiewele", Seite 13, "Jugenderinnerunge vun eme oalde Bensemer".

|

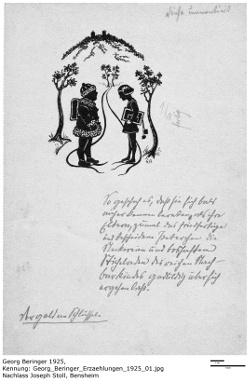

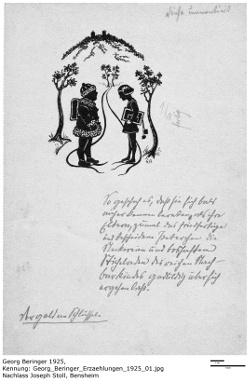

| 1925 |

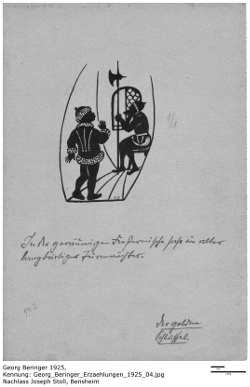

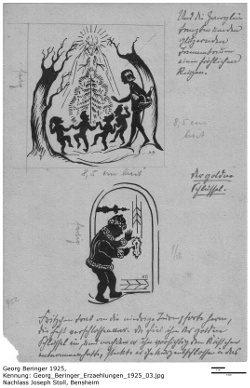

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 6, "Der goldne Schlüssel".

|

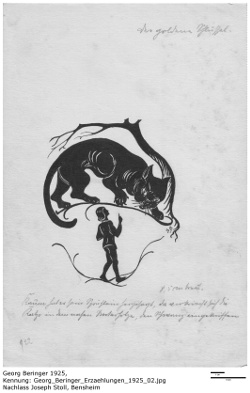

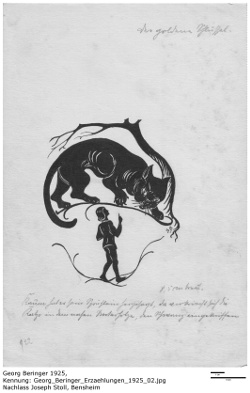

| 1925 |

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 10, "Der goldne Schlüssel".

|

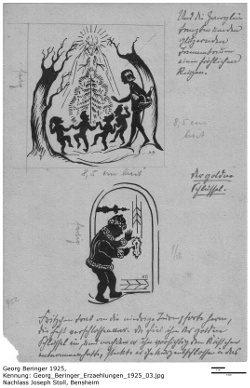

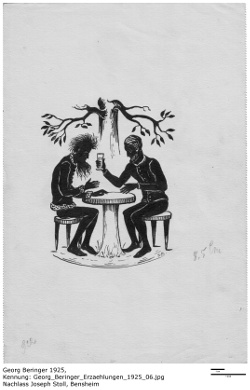

| 1925 |

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 12 und 17, "Der goldne Schlüssel".

|

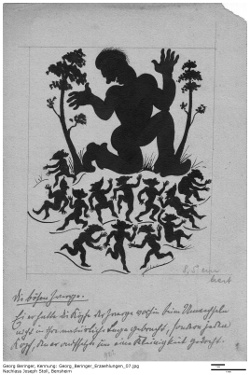

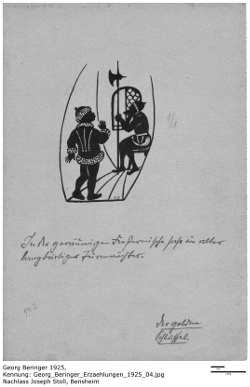

| 1925 |

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 19, "Der goldne Schlüssel".

|

| 1925 |

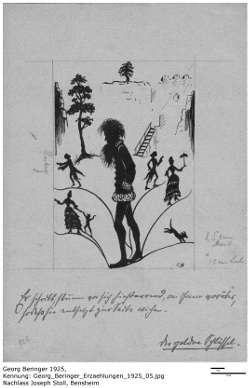

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 22, "Der goldne Schlüssel".

|

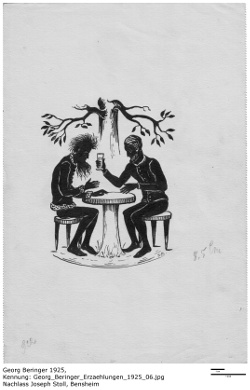

| 1925 |

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Der goldne Schlüssel" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 26, "Der goldne Schlüssel".

|

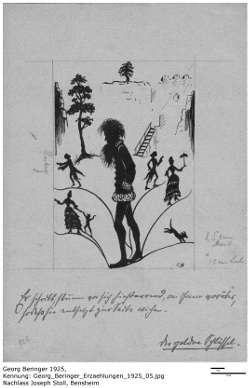

| 1925 |

Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus - "Wie das Felsenmeer entstanden ist" |

|

Illustration zu Joseph Stolls "Erzählungen von der Bergstraße für kleine und große Kinder von Sempervivus", Seite 33, "Wie das Felsenmeer entstanden ist".

|

Religiöse Bezüge

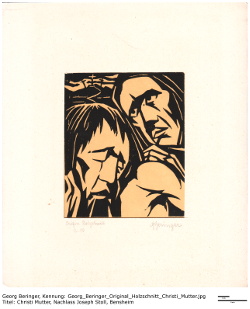

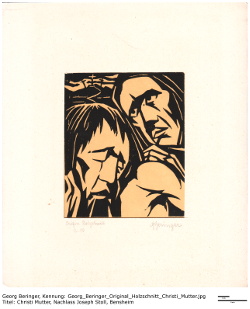

| undatiert |

Christi Mutter |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, "Christi Mutter", undatiert. Aus einer Serie von fünf Holzschnitten: "Und sie schlugen ihn", "Es ergriff ihn Todesangst", "Es ist vollbracht", "Ecce Homo", "Christi Mutter".

|

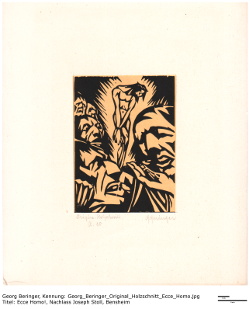

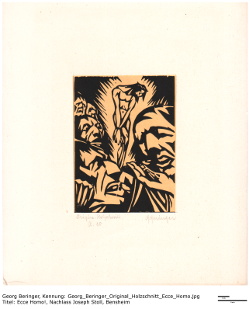

| undatiert |

Ecce Homo |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, "Ecce Homo", undatiert. Aus einer Serie von fünf Holzschnitten: "Und sie schlugen ihn", "Es ergriff ihn Todesangst", "Es ist vollbracht", "Ecce Homo", "Christi Mutter".

|

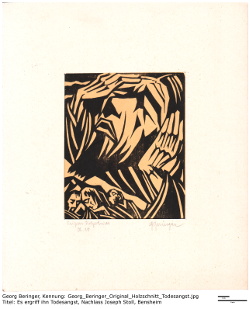

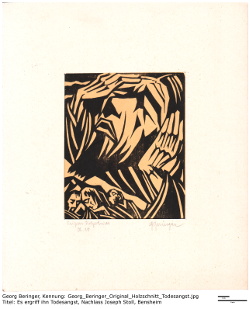

| undatiert |

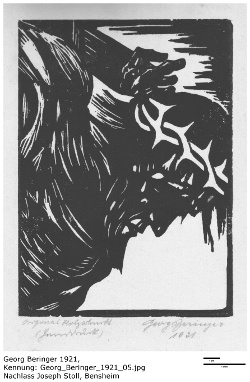

Es ergriff ihn Todesangst |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, "Es ergriff ihn Todesangst", undatiert. Aus einer Serie von fünf Holzschnitten: "Und sie schlugen ihn", "Es ergriff ihn Todesangst", "Es ist vollbracht", "Ecce Homo", "Christi Mutter".

|

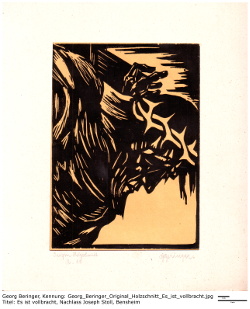

| undatiert |

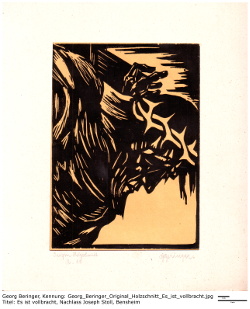

Es ist vollbracht |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, "Es ist volbracht", undatiert. Aus einer Serie von fünf Holzschnitten: "Und sie schlugen ihn", "Es ergriff ihn Todesangst", "Es ist vollbracht", "Ecce Homo", "Christi Mutter".

|

| undatiert |

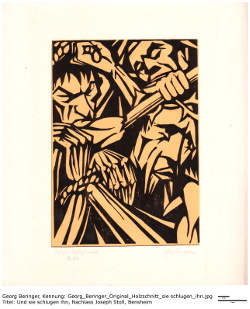

Und sie schlugen ihn |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, "Und sie schlugen ihn", undatiert. Aus einer Serie von fünf Holzschnitten: "Und sie schlugen ihn", "Es ergriff ihn Todesangst", "Es ist vollbracht", "Ecce Homo", "Christi Mutter".

|

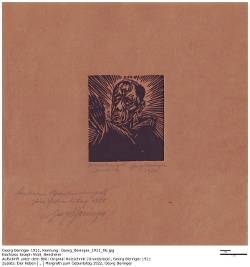

| 1921 |

Jesus am Kreuze |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, Jesus am Kreuze (kein Titel vorhanden), 1921

|

| 1921 |

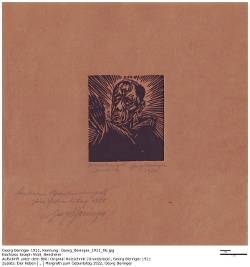

Der Erlöser |

|

Georg Beringer, Aufschrift: Original Holzschnitt (Handdruck), 1921, Der lieben Schwester Margreth zum Geburtstag 1922, Georg Beringer

|

| 1921 |

Trauernde Frauen |

|

Georg Beringer, Holzschnitt (Handdruck), 1921, Trauernde Frauen (Kein Titel vorhanden)

|

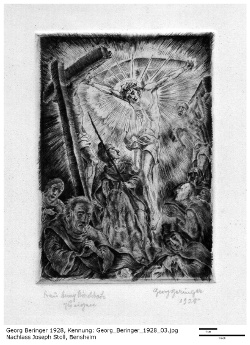

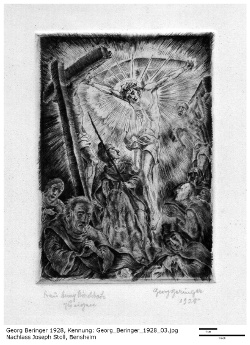

| 1928 |

Jesus am Kreuze |

|

Georg Beringer, Radierung, 1928, Bemerkung: "Frau Anny Kirchbach zu eigen"

|

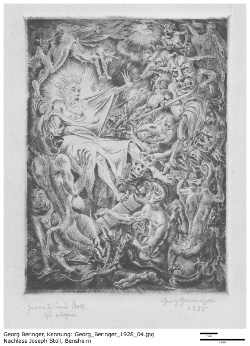

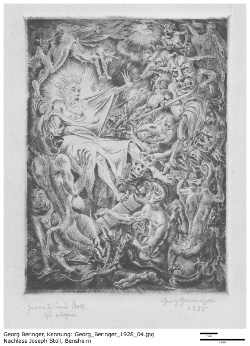

| 1928 |

Fegefeuer |

|

Georg Beringer, Radierung, 1928, Bemerkung: "Herrn und Frau Stoll zu eigen"

|

Portraits & Karikaturen

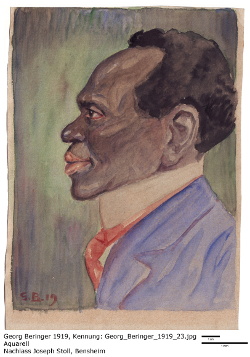

| 1919 |

Joseph Stoll |

|

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1919, Joseph Stoll Portrait

|

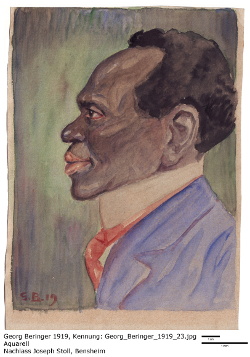

| 1919 |

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Aquarell, 1919, Portrait unbekannter Person

|

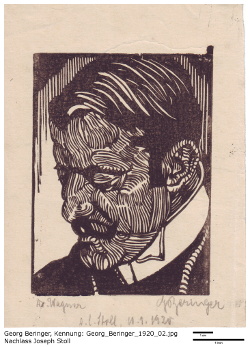

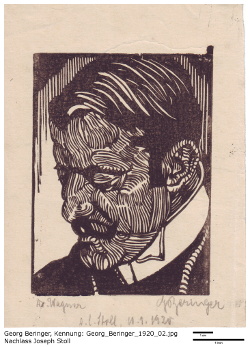

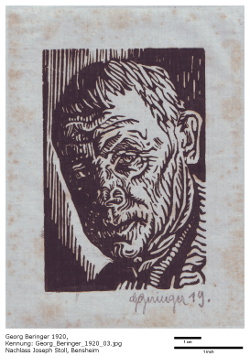

| 1920 |

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, 1920, Portrait unbekannter Person

|

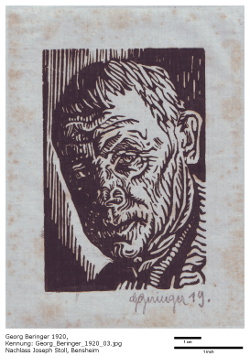

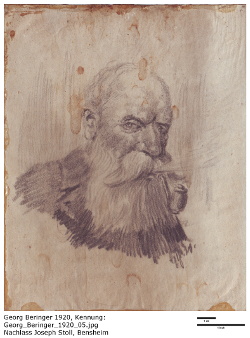

| 1920 |

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Holzschnitt, 1920, Portrait unbekannter Person

|

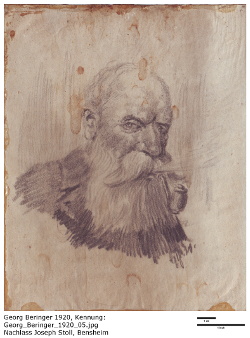

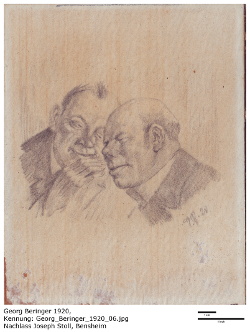

| 1920 |

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1920, Portrait unbekannter Person

|

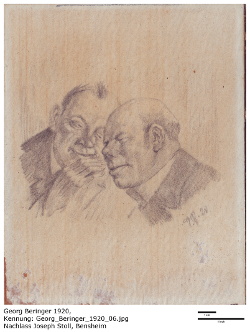

| 1920 |

unbekannte Personen |

|

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1920, Portrait unbekannte Personen

|

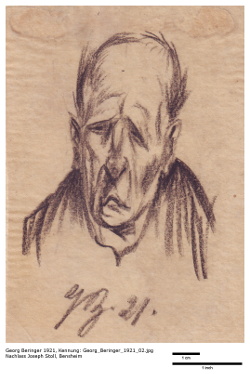

| 1921 |

unbekannte Person |

|

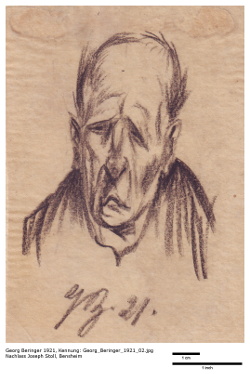

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1921, Portrait unbekannte Person

|

| 1921 |

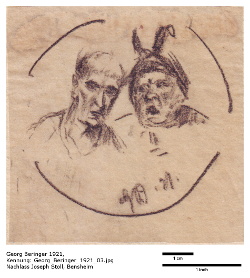

unbekannte Personen |

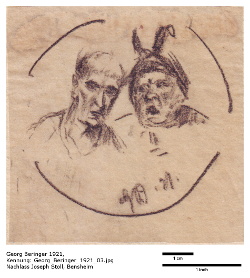

|

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1921, Portrait unbekannte Personen

|

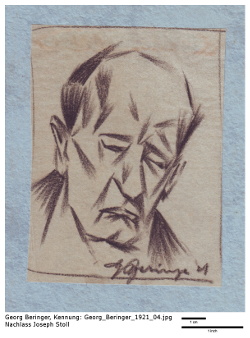

| 1921 |

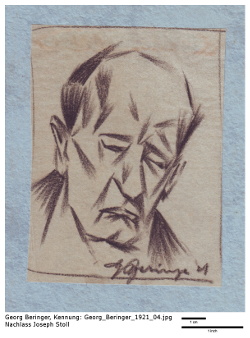

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Kohlezeichnung, 1921, Portrait unbekannte Person

|

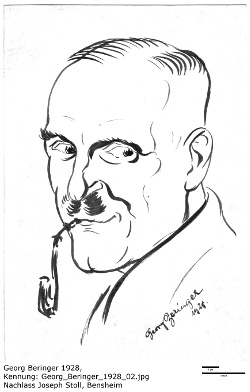

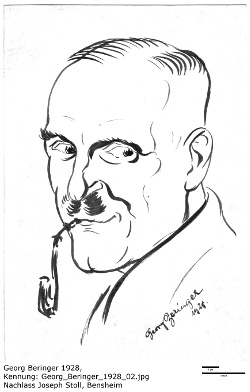

| 1928 |

Joseph Stoll |

|

Georg Beringer, Tuschezeichnung, 1928, Portrait Joseph Stoll, diese Zeichnung zierte auch das Werk "Moi Nadurgeschischd" und später auch das "Bensheimer Idiotikon".

|

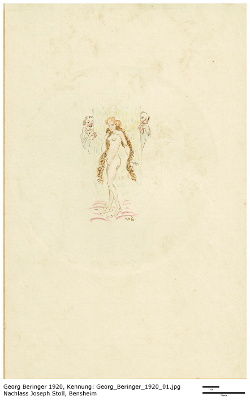

Zeichnungen und Aquarelle

| 1920 |

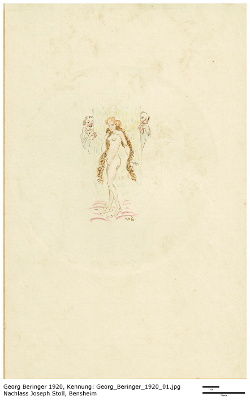

Zwei Voyeure |

|

Georg Beringer, Aquarell, 1920, Nacktes Fräulein und zwei Voyeure

|

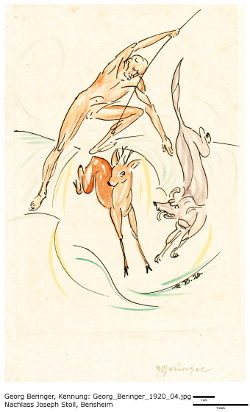

| 1920 |

Jagdszene |

|

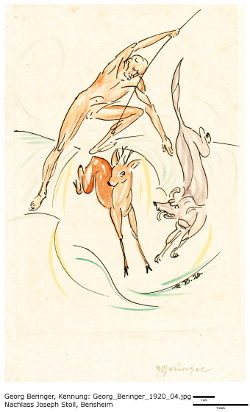

Georg Beringer, Aquarell, 1920, Jagdszene

|

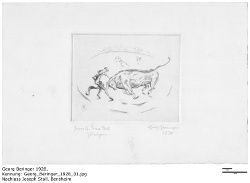

| 1928 |

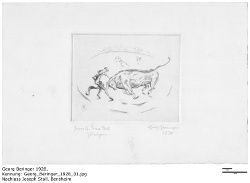

Der Stierkampf |

|

Georg Beringer, Aquarell, 1928, Der Stierkampf, Beschriftung: Herrn und Frau Stoll zu eigen

|

| undatiert |

Der Rote Reiter |

|

Georg Beringer, Aquarell, undatiert, Der Rote Reiter.

|

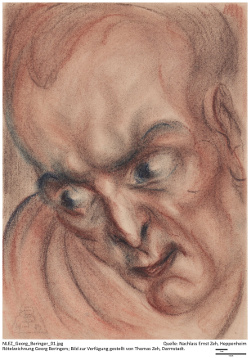

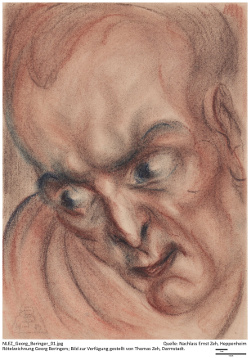

| undatiert |

unbekannte Person |

|

Georg Beringer, Rötelzeichnung, undatiert, unbekannte Person, Nachlass Ernst Zeh, Heppenheim, zur Verfügung gestellt von Thomas Zeh, Darmstadt.

|

Aus vielerlei Gründen mag eine nähere Betrachtung Georg Beringers sinnvoll erscheinen, in Bezug auf Joseph Stoll ist allein schon die Tatsache interessant, dass der gelernte Grafiker Joseph Stoll in mindestens vier seiner Werke die grafischen Elemente nicht selber gestaltet, sondern dies von Georg Beringer, seinem Berufskollegen und Trauzeugen, erledigen ließ. Hierbei kann man schon fast von einem typischen Beringer-Stil reden, denn die dargestellten Szenen, die die zumeist in Mundart verfassten Werke schmücken, wirken rauh und brutal, zeigen aber alltägliche, heimelige Szenen.

Aus vielerlei Gründen mag eine nähere Betrachtung Georg Beringers sinnvoll erscheinen, in Bezug auf Joseph Stoll ist allein schon die Tatsache interessant, dass der gelernte Grafiker Joseph Stoll in mindestens vier seiner Werke die grafischen Elemente nicht selber gestaltet, sondern dies von Georg Beringer, seinem Berufskollegen und Trauzeugen, erledigen ließ. Hierbei kann man schon fast von einem typischen Beringer-Stil reden, denn die dargestellten Szenen, die die zumeist in Mundart verfassten Werke schmücken, wirken rauh und brutal, zeigen aber alltägliche, heimelige Szenen.